Ralliez-vous…

«

Ralliez-vous à mon panache blanc !

»

C’est ce qu’aurait déclaré Henri IV à la bataille d’Ivry le 14 mars 1590. Pourtant, ces propos n’apparaissent pas dans les narrations de l’époque. D’après Denise Turrel, les chroniqueurs ne mentionnent dans la bouche du souverain que « les mots d’honneur, de victoire et de ralliement1 ». Le Discours veritable de la victoire obtenue par le Roy constate seulement que l’on remarquait Henri IV « par un grand pannache blanc qu’il avoit à son accoustrement de teste2 » (p. 36). Ce n’est qu’en 1616, six ans après la mort du Vert Galant — et surtout vingt-six ans après la bataille — que notre formule lui est attribuée par Théodore Agrippa d’Aubigné :

[…] Mes compagnons, Dieu est pour nous, voici ses ennemis & les nostres, voici vostre Roi : á eux, Si vos cornettes vous manquent raliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez au chemin de la victoire & de l’honneur.

Théodore Agrippa d’Aubigné, L’Histoire universelle, t. III, p. 231.

Hardouin de Péréfixe, en 1661, étoffera cette citation :

Mes compagnons, si vous courez aujourd’huy ma fortune, je cours aussi la vostre ; je veux vaincre , ou mourir avec vous. Gardez bien vos rangs, je vous prie : si la chaleur du combat vous les fait quitter, pensez aussi tost au ralliment, c’est le gain de la bataille. Vous le ferez entre ces trois arbres que vous voyez là haut à main droite (c’estoient trois poiriers) [;] & si vous perdez vos enseignes, cornettes, & guidons, ne perdez point de veuë mon pennache blanc : vous le trouverez toûjours au chemin de l’honneur & de la victoire.

Hardouin de Beaumont de Péréfixe, Histoire du Roy Henry le Grand, p. 136-137.

D’autres versions suivront : celles de Gabriel Daniel et de Voltaire3, par exemple.

Faut-il vraiment attribuer notre phrase à Henri IV ? En effet, dans son Histoire des guerres civiles de France, Enrico Caterino Davila, contemporain d’Henri IV, dit que le bruit de la bataille couvrait les propos du roi4. Jean-Pierre Babelo, biographe de ce dernier, juge pourtant que le texte de d’Aubigné est « sobre et vraisemblable » (Henri IV, p. 483). Plusieurs autres sources prêtent des propos avoisinants au souverain, et ce dès 1610 :

[…] extirpant les monstres domestiques & estrangers, tousjours infatigable aux labeurs Martiaux, & de sa seule presence confortant les siens, & espouventant les ennemis, comme luy advint en la bataille d’lvry, avant laquelle prevoyant ce qui devoit arriver, se feit mettre un plumache blanc en son accoustrement de teste, & dict à la Noblesse qui estoit autour de luy, Voicy ceste plume qui vous servira aujourd’huy de guidon, laquelle suivant nous triompherons de nos ennemis […].

Jacques Suarez de Sainte-Marie, Sermon funebre faict aux obseques de Henry IIII., p. 16.

Il ne restoit plus à vostre courage, ce dit-il, que ma presence, me voicy mes bons amis prest à mourir auec vous pour l’honneur de la France & la conservation du Sang Royal : Mais pourquoy mourir ? La victoire est à nous : L’ennemy tremble soubs la crainte de sa rebellion, & de l’injustice de son usurpation. Gardez-bien vos rangs, & si vous perdez Enseignes, Cornettes, ou Guidons ; ce panache blanc que vous voyez en mon armet vous en servira tant que j’auray goutte de sang, suivez-le, si vous le voyez reculer je vous permets de fuir.

Baptiste Legrain, Decade contenant la vie et gestes de Henry le Grand, Roy de France et de Navarre IIII. du Nom, p. 211.

Verum Rex, qui futurum id præsagierat summa prudentia cristam ex plumis pavonis albi insignem, ita ut longe è cunctis conspiceretur, galeæ imponendam curaverat, monueratque, si forte vexillum, ut fit, dejiceretur, ut in cristam inspicerent ac se sequerentur.

Il est vrai que le Roi, dont la prudence prévenoit tous les inconveniens qui pouvoient arriver, avoit fait mettre ce jour-là sur son casque une aigrette blanche, afin d’être reconnu de plus loin ; & il avertit en même tems qu’au cas que son drapeau fût abatu, comme il arrive assez souvent, on prît garde à l’aigrette blanche, & qu’on la suivît.

Jacques-Auguste de Thou et Nicolas Rigault, Historiarum sui temporis, vol. V, livre XCVIII, p. 57 C-D ; trad. Pierre François Guyot Desfontaines, et al., Histoire universelle, vol. XI, livre XCVIII, p. 125.

Il est donc possible qu’Henri IV ait tenu des propos sur son panache, sans doute pas ceux que d’Aubigné lui a prêtés et que la légende a repris et embellis. La phrase attribuée au souverain sera ainsi largement commentée à travers l’histoire, associée au royalisme et récupérée en fonction des régimes, par exemple sous la Restauration.

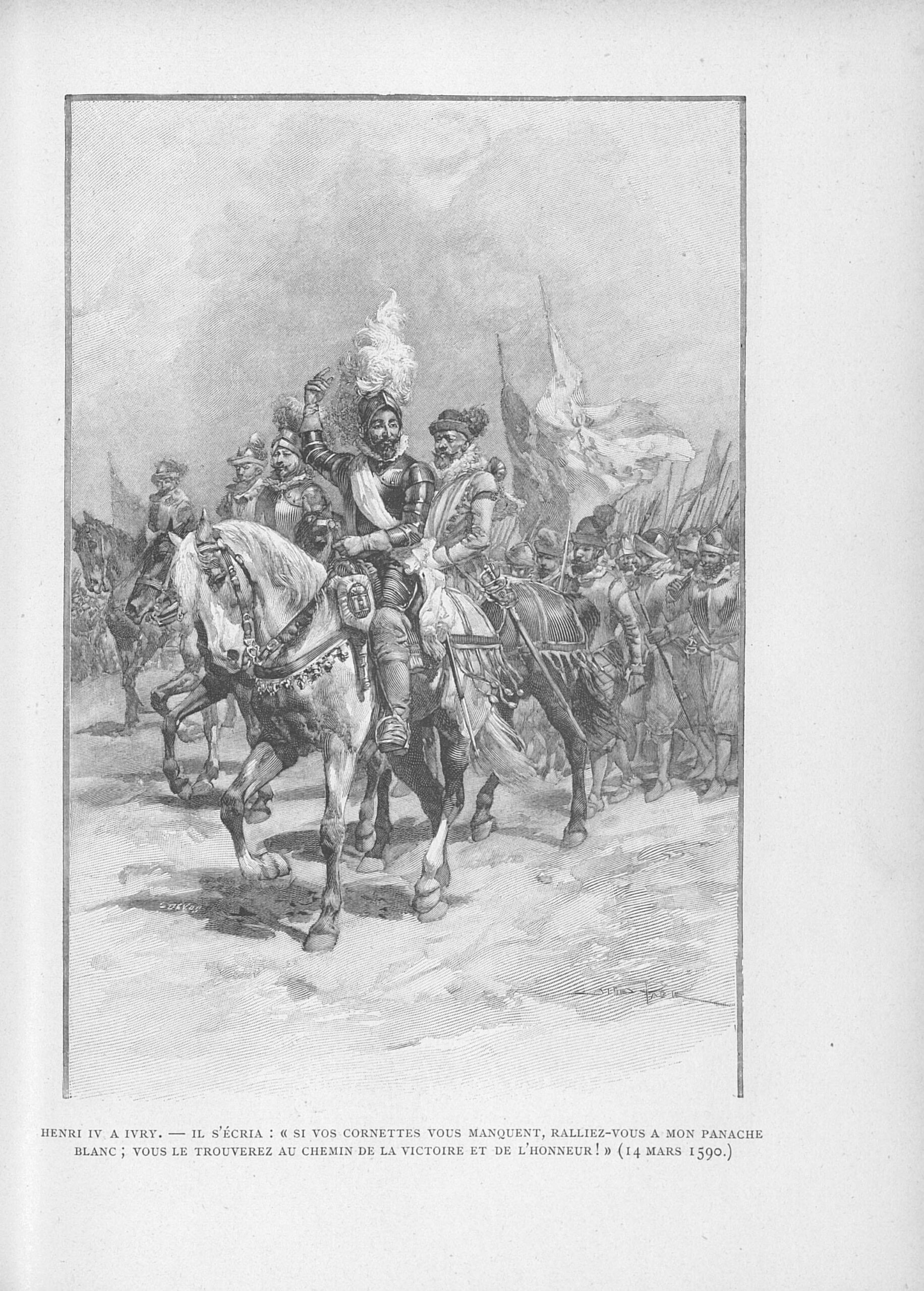

Portrait équestre de Henri IV montrant son « panache blanc », Bibliothèque nationale de France. Une des premières illustrations de la citation d’Henri IV, datant de la fin du xviiie siècle.

Elle figure de façon imagée dans les manuels scolaires de tous les petits Français jusqu’à un effacement progressif à partir de la fin du xxe siècle.

« Henri IV à Ivry », dans Gustave Ducoudray, Cent Récits d’histoire de France, XLVII. Manuel scolaire du commencement du xxe siècle.

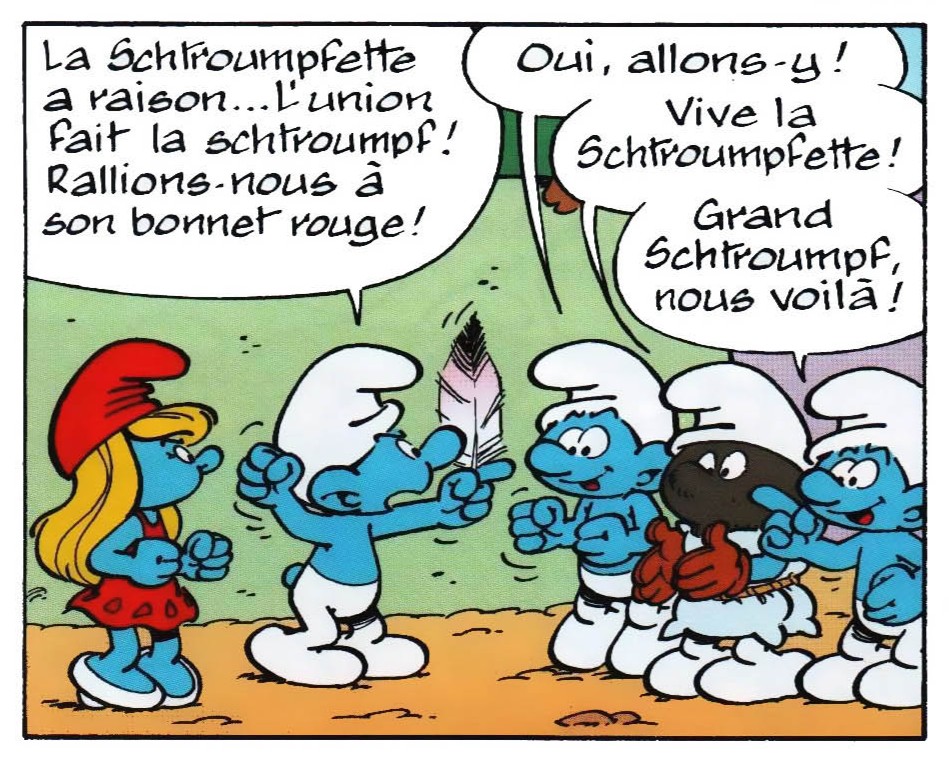

La citation et sa représentation font néanmoins partie de la culture populaire, comme l’atteste leur présence dans la bande dessinée, de ses débuts jusqu’à nos jours :

Gotlib, « La rubrique-à-brac », Pilote, no 479, p. 9.

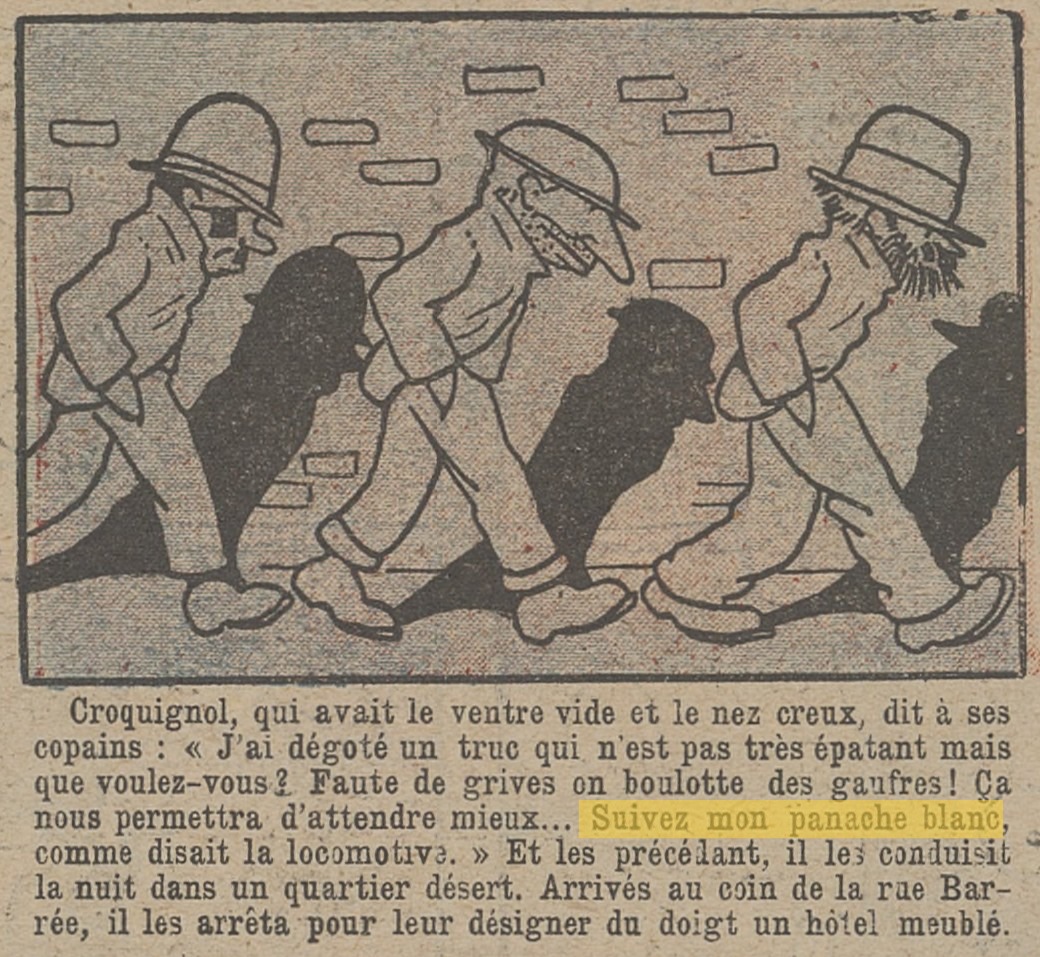

Même parodiée et déformée, notre formule reste reconnaissable :

Louis Forton, « La bande des Pieds Nickelés ou les exploits de Croquignol, Ribouldingue et Filochard », L’Épatant, 2e année, no 57, p. 8. (C’est nous qui soulignons.)

Alain Jost, Thierry Culliford et Pascal Garray, La Grande Schtroumpfette, p. 44.

Les humoristes ne sont pas en reste :

À un moment, je ne pouvais plus suivre…

J’ai voulu crier :

« Ralliez-vous à mon panache blanc ! »

La langue m’a fourché… j’ai crié :

« Ralliez-vous à ma carotte rouge ! »

Stupeur dans les rangs !

Il y en avait qui avaient entendu :

« Ralliez-vous à ma calotte rouge !»

Alors :

« À bas la calotte ! »

Raymond Devos, « Le vent de la révolte », dans À plus d’un titre, p. 164.

Notes

1. « L’invention d’un signe politique : le panache blanc d’Henri IV », dans Signes et couleurs des identités politiques, p. 440.

2. Le panache n’est à l’époque pas propre à Henri IV ; on le trouve chez des chefs d’armée et de nombreux gentilshommes. C’est pour le roi une occasion de se montrer et, partant, de montrer sa bravoure (id., ibid., p. 438).

3. Gabriel Daniel, Histoire de France, depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, vol. III, 1455 C-D ; Voltaire, La Ligue ou Henry le Grand, chant VII, p. 111.

4. « Era il Rè sopra un gran corsiero baio, vestito di tutte armi, e solo con la faccia, e con la testa scoperta, e scorrendo per tutte le schiere più con i gesti, e con il viso, che con le parole, che dalla moltitudine malamente potevano essere intese, raccomandava la propria fortuna, e la salute commune all’esercito suo […]. »

« Le Roy monté sur un grand Coursier bay, & armé de toutes pieces, horsmis qu’il n’avoit pas son habillement de teste, couroit par toutes les files ; & par son action, plutost que par ses paroles, qui pouvoient difficilement estre entenduës d’un si grand nombre de gens, recommandoit sa propre fortune, & le salut universel à son Armée […]. »

Davila (Enrico Caterino), Historia delle Guerre Civili di Francia, livre XI, p. 644 ; trad. Jean Baudoin, Histoire des guerres civiles de France, vol. II, livre XI, p. 772.

Sources

- Aubigné (Théodore Agrippa d’), L’Histoire universelle, 1 vol. en 3 t., Maillé, Jean Moussat, 1616-1620.

- Babelon (Jean-Pierre), Henri IV, [Paris], Fayard, DL 2009.

- Boudet (Jacques), Les Mots de l’histoire, Paris, Robert Laffont, DL 1990.

- Daniel (Gabriel), Histoire de France, depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, 3 vol., Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1713.

- Davila (Enrico Caterino), Historia delle Guerre Civili di Francia, Venise, Tommaso Baglioni, 1630.

- Davila (Enrico Caterino), Histoire des guerres civiles de France, trad. Jean Baudoin, 2 vol., Paris, P. Rocolet, 1644.

- Devos (Raymond), À plus d’un titre, Paris, Presses Pocket (coll. « Presses Pocket »), DL 1990.

- Dictionnaire des citations françaises et étrangères, sous la dir. de Robert Carlier, et al., éd. revue et corrigée, Paris, Larousse, DL 1979 (éd. 1989).

- Discours veritable de la victoire obtenue par le Roy en la Bataille donnee pres le village d’Evry, le Mercredy quatorziesme jour de Mars, 1590, Tours, Jamet Mettayer, 1590.

- Dournon (François), Dictionnaire des mots et formules célèbres, Paris, Dictionnaires Le Robert (coll. « Les Usuels »), DL 1994.

- Ducoudray (Gustave), Cent Récits d’histoire de France, Paris, Hachette, 1902.

- Dupré (Paul), Encyclopédie des citations, sous la dir. de Fernand Keller, Paris, Éditions de Trévise, DL 1959.

- Forton (Louis), « La bande des Pieds Nickelés ou les exploits de Croquignol, Ribouldingue et Filochard », L’Épatant, 6 mai 1909, 2e année, no 57, p. 8-9.

- Germa (Pierre), Dictionnaire des expressions toutes faites, Montréal (Québec), Libre Expression, DL 1987.

- Gotlib, « La rubrique-à-brac », Pilote : le journal d’Astérix et d’Obélix, 9 janvier 1969, no 479, p. 8-9.

- Hennequin (Jacques), Henri IV dans ses oraisons funèbres ou la Naissance d’une légende, Paris, Klincksieck (coll. « Bibliothèque française et romane », série « C : études littéraires »), 1977.

- Jost (Alain), Culliford (Thierry) et Garray (Pascal), La Grande Schtroumpfette, Bruxelles/[Paris], Le Lombard (coll. « Les Schtroumpfs »), DL 2010.

- Millet (Olivier), Dictionnaire des citations, Paris, Librairie générale française (coll. « Le Livre de poche », série « Les Usuels de poche »), DL 1992.

- « Panache blanc d’Henri IV », dans Wikipédia : l’encyclopédie libre [en ligne], Wikimedia Foundation, [2022], mis à jour en 2024 [consulté le 18 mars 2025].

- Péréfixe (Hardouin de Beaumont de), Histoire du Roy Henry le Grand, Paris, Edme Martin, 1661.

- Portrait équestre de Henri IV montrant son « panache blanc » [image], Paris, Bibliothèque nationale de France, 178?, N2 Henri IV, vol. MDCCCXIII, D. 164402.

- Reinhard (Marcel), La Légende de Henri IV, thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, Saint-Brieuc, Les Presses bretonnes, 1935.

- Suarez de Sainte-Marie (Jacques), Sermon funebre faict aux obseques de Henry IIII., Paris, Nicolas du Fossé, 1610.

- Thou (Jacques Auguste de) et Rigault (Nicolas), Historiarum sui temporis : ab anno Domini 1543 usque ad annum 1607, 5 vol., Orléans/Genève, Pierre de La Rovière, 1620.

- Thou (Jacques Auguste de) et Rigault (Nicolas), Histoire universelle : depuis 1543 jusqu’en 1607, trad. Pierre François Guyot Desfontaines, et al., 16 vol., Londres [i. e. Paris], s. n., 1734.

- Turrel (Denise), « L’invention d’un signe politique : le panache blanc d’Henri IV », dans Signes et couleurs des identités politiques : du Moyen Âge à nos jours, sous la dir. de Denise Turrel, et al., Rennes, Presses universitaires de Rennes (coll. « Histoire »), 2008, p. 437-458.

- Voltaire, La Ligue ou Henry le Grand, éd. Nicolas-Claude Thieriot et Pierre François Guyot Desfontaines, Genève, Jean Mokpap, 1723.

Mots-clés